1月9日(金)3校時に、地元消防団の全面的なご協力をいただき、火災を想定した避難訓練を実施しました。

火災の避難訓練をした後、火災発生時に煙が充満した状況での避難行動を体験的に学ぶことを目的とした煙体験訓練を行いました。消防団の方々が、2年生教室を使用して煙体験ができるよう入念な準備を行ってくださいました。毎年、煙を充満させた室内に障害物や音声を取り入れるなど、より実際の火災現場に近い状況を再現してくださっています。

Step1 消防団の方から、避難時の留意点や行動のポイントについて説明していただきました。

Step2 皆で一斉に体験すると、状況判断等を人任せにしてしまうということで、1年生から順に、一人ずつ煙体験をしました。

Step3 振り返り

低い姿勢の方が視界が晴れること、金属類が熱くなっている可能性があるので、手で触って確認する際に注意が必要であること、有害なガスを吸い込まないように工夫をすることなど、体験ならではの気付きがたくさんありました。体験から学んだことは、いざという時にきっと役に立つことでしょう。

近年、火災による被害のニュースが多く報道される中、子どもたちは、このようなリアルな体験を通して、火災を起こさないことの大切さや、万が一火災が発生した場合の身の守り方について、具体的に考えることができました。😊

1月8日(木)朝はあいにくの雨模様となりましたが、子どもたちは元気に登校し、よい3学期のスタートを切ることができました。

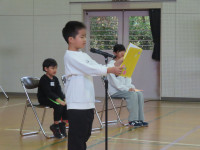

本校では昨年度より、始業式での児童代表の言葉をなくしています。これは、休業中に指導のための登校をしなくてもよいようにするためです。その代わり、始業式では「長期休業の思い出」や「新学期に向けた抱負」について、何人かの児童に話をしてもらっています。

冬休みの思い出としては、参拝やゲームなどの遊びを通して親族と親睦を深めたという話が多く聞かれました。その一方で、地域の夜警に参加し、巡回活動を行ったという貴重な経験をした児童もいました。それぞれの子どもたちにとって、楽しく、そして充実した冬休みであったことがうかがえました。

3学期に向けてのめあてでは、マラソン大会に向けて練習を頑張りたい、漢字を正しく覚えたいなど、具体的な目標を語ってくれる児童が多く見られました。特にマラソン大会については、今年度は全員が放課後練習を希望しており、苦しいことにも負けずに挑戦したいという強い思いを持っていることに、子どもたちの成長を感じました。

学校長式辞では、「一つ学年が上がるだけの力を、しっかりと身に付けよう」という話をしました。

●学習面では、今の学年の学習内容を理解していること。

●生活面では、時間や決まりを守り、自分で考えて行動できること。

●友達との関わりでは、相手の気持ちを考え、思いやりのある行動ができること。

こうした力がそろってこそ、「一学年上がる準備ができた!」と言えるのだと伝えました。

3学期は短い学期ですが、一日一日の積み重ねがとても大きな意味をもちます。「昨日の自分より、少し成長した自分」を目指し、51日を大切に過ごしてほしいと思います。

今学期も、教職員一同、子どもたち一人一人が次の学年へ進む準備ができるよう、しっかりと支えてまいります。本学期も、どうぞよろしくお願いいたします。

始業式後には、生徒指導主事より、「はひふへほ」を意識して生活し、よりよい3学期にしていこうという話がありました。学校と家庭が連携しながら子どもたちを支えていくため、御家庭でも「はひふへほ」が定着するよう、日頃の言葉掛け等に御協力をお願いいたします。

「は」 早寝・早起き・朝ごはん

「ひ」 火遊びをしない 火の用心

「ふ」 不審者に気を付ける「いかのおすし」

「へ」 勉強をしよう 3匹のカエル「まちガエル・ふりカエル・かんガエル」

「ほ」 ほこりを払うお昼の掃除

基本的な生活習慣や安全への意識を大切にしながら、充実した3学期を過ごしていきたいと考えています。

71、79、51が何を表す数字か、考えてみてください。ヒントは、本文中にあります。

12月25日(木)の3校時に、2学期の終業式を行いました。代表児童3名が、2学期に頑張ったことや3学期に向けての抱負を発表しました。楽しかった思い出や努力したことを一つ一つ丁寧に振り返る姿から、2学期の目標であった「まちガエル」「ふりカエル」「かんガエル」が着実にバージョンアップしている様子を感じ取ることができました。話を聞いていた子どもたちも、自身の学びや成長を振り返りながら、成果と課題を確認する時間となったことと思います。

学校長式辞では、2学期にそれぞれが頑張ってきたことを、担任の先生と一緒にしっかりと振り返りましょうと話しました。また、冬休みは一年の締めくくりであると同時に、新しい年の始まりに向けた節目の時期であることから、「一年の計は元旦にあり」という言葉を紹介し、今年を振り返り、来年の目標を立てるよう呼び掛けました。各ご家庭におかれましても、子どもたちの成長した点を一緒に話し合っていただき、冬休みを有意義な時間としてお過ごしいただければと思います。

行事やイベントの多かった2学期でしたが、一つ一つを有意義なものとして終えることができたのは、保護者や地域の皆様の温かいご支援・ご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。

来年も、引き続き本校の教育活動へのご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

12月17日に、ぼうさい探検隊マップコンクールの結果が発表されました。本校では、令和5年度から防災学習での学びの成果を「防災マップ」という形にまとめ、このコンクールに継続して出品しています。

児童たちは、地域を実際に歩いて危険箇所や避難に役立つ場所を調べたり、地域の方に話を聞いたりしながら、災害時に自分たちに何ができるのかを考えてきました。調べた内容を地図に整理する際には、「誰にとっても分かりやすいか」「いざというときに役立つか」を意識し、話し合いを重ねながら工夫を凝らして仕上げました。

今年度は、須ノ川チーム「早めのひなんよびかけ隊」が作成した『すの川 互助・共助マップPart2』が未来へのまちづくり賞に、柏チーム「柏っ子18(エイティーン)」が作成した『つながる思い防災リレーマップ』が佳作に選ばれました。👏

今回の入賞で、本校は3年連続の入賞となりました。保護者や地域の皆様の協力を得ながら、児童一人一人が防災について主体的に考え、仲間と協力しながら学びを深めてきた成果が、こうした形で認められたことを大変うれしく思います。

《未来へのまちづくり賞》

須ノ川チーム:早めのひなんよびかけ隊

『すの川 互助・共助マップPart2』

《佳作》

柏チーム:柏っ子18(エイティーン)

『つながる思い防災リレーマップ』

12月19日(金)に、少年消防クラブの第2回定期活動が行われました。

この日は、5年生はロープを使った訓練、6年生は心肺蘇生法の訓練に取り組みました。どちらも実際の災害や緊急時を想定した、難易度の高い訓練です。

〈6年生の活動の様子〉

6年生は、命を救う大切な技術である心肺蘇生法の訓練を行いました。愛南消防署の方の説明を一言も聞き逃さないように集中し、手の位置や力の入れ方を確認しながら、実践的な訓練に取り組みました。

<5年生の活動の様子>

5年生は、消防活動に欠かせないロープの結び方や扱い方を学びました。初めて行う動きに戸惑いながらも、友達同士で確認し合ったり、何度も繰り返し練習したりしながら、真剣な表情で取り組む姿が見られました。

どの児童も、愛南消防署の方の話を一生懸命聞き、正しい方法を身に付けようと真剣に活動することができました。今回の訓練を通して、防災や人命救助への意識を高める貴重な学びの時間となりました。

12月18日(木)防災みきゃん教室を開催しました。愛媛県防災危機管理課の方、愛南町防災対策課の方、柏地区・柏崎地区・須ノ川地区の自主防災組織の方に来ていただき、みきゃんと一緒に津波避難について考える時間となりました。

まずは、津波避難に関する授業を行いました。

これまでたくさんの防災学習を重ねてきていますが、まだまだ知らないことがありました。学び続けることの大切さを痛感しました。

津波避難授業のあとは、避難訓練です。

何度も訓練を行っているので、慌てることはありませんでした。自分たちでどう避難すればいいのかを考え、1.5次避難場所(10m以上)まで無事に避難することができました。

避難訓練の後は、振り返りです。訓練の様子を見ていただいていた自主防災組織の方からも指導をいただきました。

みきゃんとともに、津波避難について改めて学ぶことができました。防災学習に終わりはありません。これからも地域の方と協力しながら、学び続けていきます。

12月17日(水)18:30~DE・あ・い21において、内海公民館主催の防災学習会が開催されました。本校からも3名の児童が参加し、これまでの学習の成果を発表しました。その後、ぼうさい探検隊マップを見ながら、柏地区・柏崎地区・須ノ川地区それぞれの課題について話し合いました。

各地域からも多くの参加者が集い、マップを基にワークショップ形式で地域の課題をあぶりだしていきました。

柏っ子の作成した「ぼうさい探検隊マップ」が貴重な話題を提供し、議論が深まっていきました。地域の方からの意見は、非常に的確なものが多く、ふせん紙にどんどん書き込まれていきました。

最後に、愛南町防災対策課からの講評がありました。

「あっぱれ すごいぞ 柏小」

と言っていただきました。

地域の人の命を守る行動につなげている取組に対して、最大の賛辞をいただき、今後の活動の励みになりました。

12月15日(月)のふれあいタイムに、多目的ホールで俳句集会を行いました。今回は、11月30日に行われた学習発表会をテーマにした俳句です。

事前にみんなの投票で選ばれた3句は、次のとおりです。

「鉄きんの 一ぱくずれた 冬の雷(らい)」

「写真とる 父さん見つけた 冬の虹」

「すきま風 みんなでひそむ 舞台裏」

集会では、作者名を伏せたまま一句ずつ紹介し、情景や気持ちを思い浮かべながら鑑賞しました。「どんな場面だと思ったか」「どんな気持ちが伝わってくるか」など、俳句から読み取ったことを自由に出し合いました。

鑑賞を深めた後、最後に挙手で特選句を選びました。

特選句は、6年生児童が作った「すきま風 みんなでひそむ 舞台裏」でした。おめでとうございます👏