2月17日(月) 児島真さん(元高校教諭)を講師にお迎えし、備長炭を使った電池づくりを行いました。

最初に、200mlの水に対し、大さじ4杯の食塩を溶かし、食塩水を作りました。

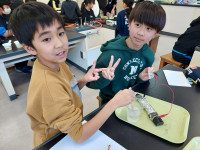

次に、作った食塩水に、キッチンペーパーを浸し、備長炭に巻き付けました。空気が入らないように巻き付けるのがポイントだそうです。みんな真剣な表情で作業しています。

最後に、アルミホイルを巻き、モーターをつなぎました。さてさて、モーターは回ったのでしょうか⁉

どのペアも、協力して楽しく実験を行いました。昨年度のペットボトルロケットに続き、貴重な体験をありがとうございました。

1月20日(月)のふれあいタイムで、1月10日の雪の日の写真で1句!に挑戦した柏っ子。今日はその時作った句の中から、児童、教職員が選んだ1~3年生3句、4~6年生3句でミニ句会ライブを行いました。

4~6年生が集まって行ったミニ句会ライブの様子を、紹介します。

最初に、3句の中からいいなと思う句を一人1句選びました。

その後、1句ずつ意見交流をしました。どんな気持ちで作ったのか、だれが何に対してつぶやいた言葉なのか、どんな情景を想像するかなど、いろいろな角度から意見を出し合いました。何度も積極的に挙手をして、意見を発表する児童がいました。😊

最後に、いいなと思った句を改めて1句選びました。一番票を集めたのは、「ザクザクザク雪をふむ音心地よい」でした。自分も…と共感した児童が多かったようです。

15分という短い時間でしたが、いろいろな意見を聞くことができ、それぞれの句のよさを味わうことができました。

2月14日(金)の14:00~15:30に、オンラインで、プレジョブチャレ!夢わくworkフェスタが行われ、6年生が参加しました。

中学校で実施しているジョブチャレ!の様子の発表を聞いたり、他校の6年生が、将来の夢について語るのを、自分と照らし合わせながら聞いたりしました。

今年も柏小学校では、3月に、東海ナッツ株式会社の中村社長とのキャリア学習をオンラインで予定しています。自分の将来についてしっかり考えているからこそ、ほかの人の取組が興味深かったようです。

2月14日(金)も2校時に、1年生で研究授業が行われました。単元は、「100までのかずのけいさん」です。

10がいくつできるかに着目して、100までの数の(何十)+(何十)、(何十)−(何十)の計算ができることが、目標です。

みんな計算はできますが、どうやって答えを導き出したのか、計算の仕方を説明することが難しく、うんうんうなっていました。この悩み、困っている時間が、大事な思考の時間。たっぷり時間をとって考え、みんなの意見を集めて、10のまとまりに着目することができました。😊

一人ひとりが考えた後、ペアで考えを伝え合い、さらに深く考えます。そして、全体で話し合います。難しいけど、あきらめずに自分の言葉で一生懸命発表しようとする姿に、成長を感じました。

みんな、よく頑張りました。この頑張りの積み重ねが、力になるのですね。

2月10日(月) 西予市の宇和文化会館で、こころの劇場(劇団四季)「ガンバの大冒険」の観賞会があり、町内の6年生が参加しました。

毎年行われるこの鑑賞会。子どもたちがとても楽しみにしている行事の一つです。今回は、2017年以来7年振りの公演となる「ガンバの大冒険」。前回よりも、さらにブラッシュアップされていたということで、見ごたえがあったようです。

圧倒的な演技力、歌唱力に、心をわしづかみにされた子どもたち。充実した時間を過ごすことができました。😊

活動を共にすることが多い家串小の児童と一緒に、パシャ!📸

最後は、高学年。力いっぱい遊びます。

まずは、ドッジボールのチーム分け。5年と6年に分かれてグーとパー。

結果、こうなりました…。

外野はこんな感じ…↓↓↓

外野はこんな感じ…↓↓↓

次は、だるまさんがころんだ。

2時間、全力で遊びきりました!

続いて、中学年。いつも一緒に勉強している3・4年生は、それぞれが好きなことをして遊びました。ドッジボール、フラフープ、バスケットボール、バトミントン…やりたい遊びを、集まったメンバーで楽しんでいます。

休憩時間は、みんなで集まる。仲良し中学年。

最後に、みんなではい、ポーズ↓↓↓

2月7日(金) スキー教室に行けず、がっかりしている子どもたちの気持ちを少しでも楽しい気持ちに…ということで、低学年が1・2時間目、中学年が3・4時間目、高学年が5・6時間目というように、2時間ずつみんなで好きなことをして遊ぶ時間を設けました。

まずは、低学年の様子から…。遊ぶ内容は、みんなで考えて決めました。写真から、どんな遊びを楽しんだか、分かるでしょうか?

だるまさんがころんだ、でした。次は、ドッジボール。上手に投げれるようになっています。

フルーツバスケット。にぎやかな声が聞こえてきそうですね。

みんなで、最後まで『にこにこ笑顔😊』で遊ぶことができました。